把事办好,舆情可息

- 职场

- 2025-08-01 14:57:04

- 15

在这个“信息传播快速度低成本”和“人人都有麦克风”的互联网时代,网络舆情如同一场没有硝烟的“常态风暴”,随时可能从芝麻小事演变为“舆论海啸”。

习近平总书记强调,“要加强舆情跟踪研判,主动发声、正面引导,强化融合传播和交流互动,让正能量始终充盈网络空间”。

这深刻提醒我们,“过不了互联网这一关,就过不了长期执政这一关”!

面对网络舆情,“如何应对”不仅是执政能力的考验,更是对人民群众责任与担当的“试金石”。

不尊重互联网规律、不掌握新时代互联网传播技巧、没有深刻认识人民群众在互联网生活的真实状态,便会在网络舆情中“摔跟头”甚至“头破血流”。

网络舆情不可怕,破局的关键是要找到网络舆情背后的核心症结:线上信息背后的线下问题!

01

面对舆情发展态势的复杂性,不少涉事单位谈舆色变,焦虑恐慌。在应对过程中,更是陷入“捂盖子”“等靠拖”的误区。

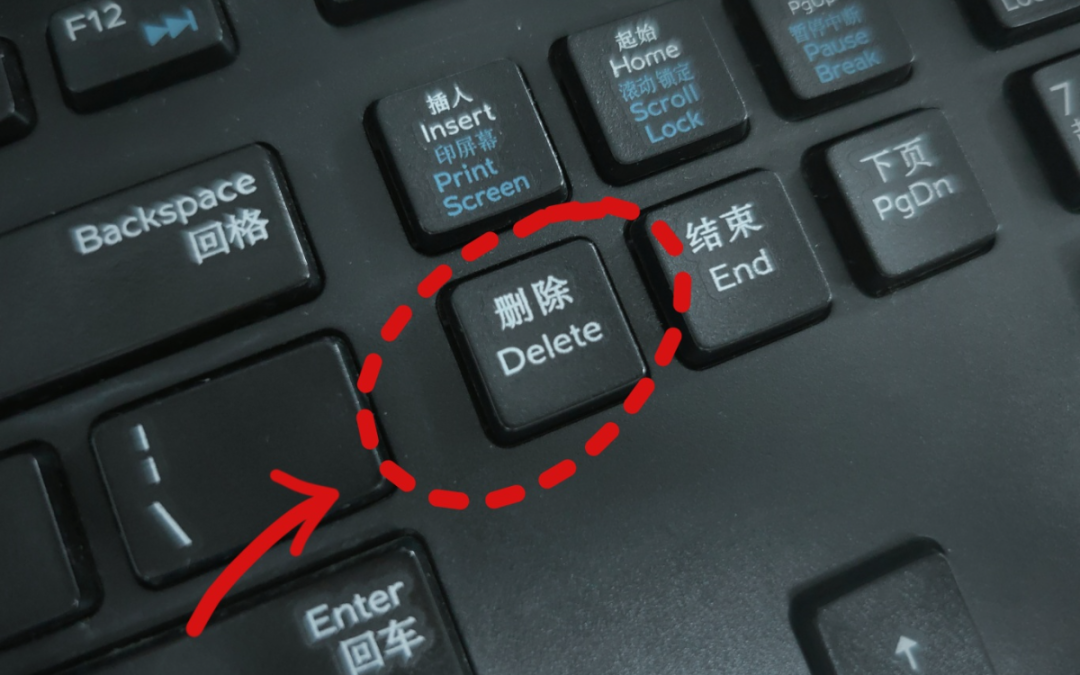

“万能神器”一删了之。一些地方和单位把舆情视为“洪水猛兽”,避之唯恐不及。因此,最常见的情况就是在舆情苗头刚出现的时候要么“装聋作哑”,要么简单粗暴地希望可以“封堵删”。

殊不知,删堵办法更容易引爆网络舆论场的“猜疑链”,形成不作为的二次舆情。

“官方模板”滴水不漏。面对网络舆情,一些地方只会“套模板”说“官话”,看似滴水不漏,实则“漏”掉了公众的信任与信心,暴露了“不用心”。

更有一些地方“病急乱投医”,仓促回应导致漏洞百出,出现调查过程不详,论证过程含糊等问题,反而催生次生舆情,让自身陷入舆论漩涡。

“急于证明”错不在我。有些单位面对舆情时,不愿直面自身可能存在的疏漏,反而简单将矛头指向“流量至上”的网络生态,或认为网民群体“无理取闹”。

这种“甩锅式”归因,看似为自己开脱,实则暴露了对舆情本质的误判。

“漠视民意”本末倒置。当前,网络空间日益成为汇聚民意的新渠道,但也出现了“舆情泛化”的全新问题。部分涉事单位将群众在网上的合理诉求和反应通通视为“洪水猛兽”,甚至采取想方设法删帖或“不解决问题,解决提出问题的人”的错误方式。

这种舍本逐末的应对,实质是对民意的漠视,更滋生新的矛盾。

02

面对一些涉事主体在舆情处置中的诸多失当表现,关键在于从根源上厘清问题本质、找准症结所在:

症结一:能力低。面对突如其来的热点敏感事件,不少涉事主体出现上述错误表现,说到底都是“本领恐慌”惹的祸,虽用网但不懂网,没能把网络舆情应对这堂“必修课”学扎实,才会在突发状况前慌了阵脚,乱了方寸。

症结二:锤炼少。对各级领导干部来说,互联网时代“在聚光灯下工作”已成为新常态。但一些涉事主体和领导干部在舆情应对实践中历练不足,面对网络舆情等“急难险重”考验时,就容易出现应对不当、处置失误等问题。

症结三:怕担责。当前,部分涉事主体秉持“少出头少担责”心态,担心表态多了定主责、行动快了担风险,遇事先划清“楚河汉界”,将舆情应对异化为“谁发声谁担责”的烫手山芋。这种“避责思维”导致部分涉事单位过度谨慎,反而让本可简单化解的矛盾在层层顾虑中演变成大麻烦。

症结四:当看客。发生舆情后,有的涉事主体自己束手无策,一味寄希望于宣传网信部门,自己却当起了“看客”。如果舆情不减、质疑声音持续存在,就认为是宣传网信部门工作没做好。

03

一旦发生了网络舆情,就不该有任何侥幸心理,而是要学会在复杂多变的互联网环境中,找准症结,靶向破局。

切莫本末倒置,让主体“不要缺位”。舆情应对从来不是某一个部门的“独角戏”,而是互联网大环境下各部门协同的“大合唱”,更是涉事主体的“责任田”,是为人民群众尽职的“服务清单”。涉事主体既不能“缺位”,也不能“让位”,要主动找问题、挑担子、扛责任。

线上导航线下,让舆情“发现问题”。网络舆情背后往往是民生关切,平息舆情的关键在于将线上呼声转化为线下行动的“优先级”,以舆情热点为镜,精准聚焦和解决群众的真实诉求。唯有让线上民意真正成为线下工作的方向,才能从舆情源头掐灭“火源”。

破除“权责倒挂”,为担当者撑腰。在舆情应对中,“惹祸的无事,应对的担责”是一种亟待纠正的权责倒挂。若对引发舆情的失职者“高举轻放”,却让主动担当、化解舆情的部门和干部“背锅担责”,不仅会挫伤担当者的积极性,更会助长“明哲保身”的懒政心态。因此,要想方设法排除干扰,为积极回应者、主动担当者、一心为民者打气撑腰,为他们创造一个宽容正向的干事环境和氛围。

回应公开透明,且充满真情实意。应对舆情,必须抢抓舆论“真空期”“空窗期”,用最快速度发出客观的信息和权威的声音,不能给谣言留下时间窗口。同时要坚持“公开透明、如实回应”,做到“有图有真相”“数据见真章”,及时消除现实与网络的信息差。至于回应方式,如果能“好好说话”,用“真情实意”回应争议质疑,不仅不会“扣分”,还能“上波大分”。

摒弃认知偏差,科学判定赢得信任。当前,仍有一些地方和单位存在“重事后处置,轻事前防范”的认知偏差,让一些看似偶发、个案的“小事件”,衍变成社会广泛关注的“大舆情”。当互联网成为我们生活工作的常态,任何舆情都有它的根源所在,我们要坚持系统思维,深挖“小事件”背后深层次、顽固性、复杂性问题,采用现代治理方式科学预防,才能真正推进现实社会“大治理”,赢得公众的信任和支持。

政策加装“缓冲带”,拧紧舆情“导火索”。在政策出台之前,舆情风险评估往往是被忽略的一环,殊不知它的缺失往往会导致难以预判争议点,从而让公众产生误读,尤其是当触及敏感领域时,更易引发连锁反应,放大情绪,形成舆情漩涡。因此,需要在政策发布前加装舆情风险评估“缓冲带”,给政策提前进行“压力测试”,让舆情消弭于萌芽状态。

信息化网络化是当今时代的鲜明特征。习近平总书记多次强调“要学会通过网络走群众路线”,要求领导干部要学网、懂网、用网,了解群众所思所愿,收集好想法好建议,积极回应网民关切。

群众路线是党的生命线和根本工作路线。

坚持走好网上群众路线,始终保持互联网时代,党同人民群众的血肉联系,是全党落实中央八项规定精神、推进作风建设的“必修课”。

坚持走好网上群众路线,需要领导干部主动投身互联网,用互联网思维听得进群众所呼、想明白群众所盼、真心实意地为群众解决问题所在。

网络舆情并不可怕,新时代应对网络舆情的办法,就是用“走好网上群众路线”的辩证思维和责任担当把事办好,这也是消退舆情的不二选择。

原标题:《热点时评 | 把事办好,舆情可息!》

有话要说...